أدى الترابط العالمي للسلع والخدمات ورأس المال والأشخاص والبيانات والأفكار، إلى تحقيق فوائد لا يمكن إنكارها، ولكن مع انتشار وباء كورونا المستجدّ، برزت مخاطر التبعية في الوعي العام العالمي، إذ كشف الوباء هشاشةَ سلاسل التوريد العالمية، وحفّز الاستجاباتِ الوطنيةَ بدلاً من التعاون الدولي لمواجهة تلك الأزمة، وعزّز الحُجج القومية لإعادة إحياء التصنيع، كما أوضح أن الحكومات الوطنية لا تزال الفاعلَ الأساسي والملاذَ الأخير، للتصدّي للوباء وعواقبه الاقتصادية.

وألقت تلك الأزمةُ بظلالها على العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، لتصبّ الزيتَ على نار هذه العلاقة المتوترة، ودفعت تلك التطوراتُ مجتمعةً، إلى التساؤل عما إذا كانت العولمة نفسُها قد تقع ضحية لكورونا؟

كورونا يضع الصين في مرمى سخط الرأي العام والإدارة الأمريكية

لم تكن العلاقات الأمريكية – الصينية قبل اندلاع جائحة كورونا، في أفضل حالاتها، بل كانت في حالة انحدار، تُغذّيها العديد من العوامل الجيوسياسية، في مقدّمتها تصاعد قوة الصين، والانحدار النسبي للولايات المتحدة، خاصة منذ الأزمة المالية العالمية في 2008-2009، فبينما استخدمت الصين قوتها الاقتصادية في محاولةِ توسيع نفوذها العالمي، كانت واشنطن تصارع القيودَ الناشئة على نفوذها الدولي بفعل الضغوط الداخلية.

كما تأثرت العلاقات بين البلدين بالمنافسة الإيديولوجية الوجودية، والتي تُعدّ ميراثاً لحقبة الحرب الباردة، وتصاعدت التوترات الثنائية على مدى السنوات الثلاث الماضية، تُغذّيها الحرب التجارية، وتزايد اهتمام الولايات المتحدة بالدبلوماسية الاقتصادية الصينية، وزيادة نشاط بكين العسكري في بحر الصين الجنوبي، وقمع الحريات في هونغ كونغ.

لذلك فالتوتّرات بين الولايات المتحدة والصين طويلة الأمد، لكن وباء كورونا والانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تَلُوح في الأفق قد زادت من حِدّتها، بل ووصلت الحرب الكلامية ذروتَها، حينما اتهم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بكين بالمسؤولية عن فيروس كورونا، مُعلناً أنه اطلع على أدلةٍ بشأن نشوء الفيروس في مختبر بمدينة ووهان، بؤرةِ ظهور الوباء، وأنه كان بالإمكان احتواؤه بسهولة كبيرة.

وأعرب ترامب عن اعتقاده بأن أسلوب إدارة الصين لأزمة كورونا، دليلٌ على أن بكين على استعداد لبذل كلِّ ما بوسعها، من أجل خسارته الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرّرة في نوفمبر المقبل، مهدداً بفرض رسومٍ جمركية عقابية على الصين.

ويُشكّل خطاب ترامب الحادّ ضدّ بكين مرحلةً جديدة، في محاولةٍ لإعادة الحيوية لحملته الانتخابات التي تأثرت بجائحة كورونا، وجذب الناخبين، لاسيما وأن عدم الثقة في الصين قضية محلّ اتفاق بين الأمريكيين، سواء أكانوا جمهوريين أو ديمقراطيين.

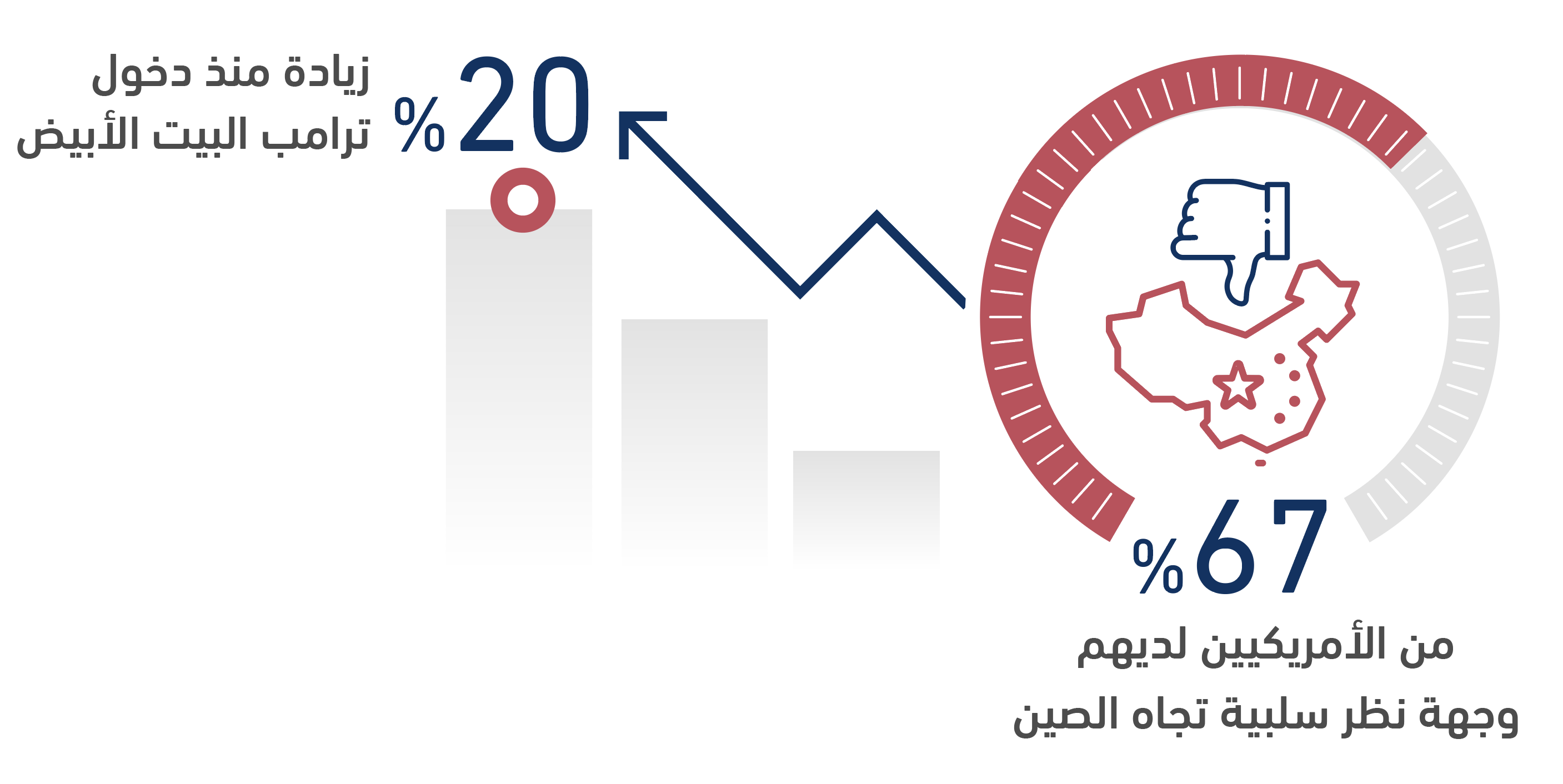

ويُشِير استطلاع للرأي أجراه “مركز بيو للأبحاث – Pew Research Center”، في مارس الماضي، إلى أن ما يَقرب من ثلثي الأمريكيين لديهم وجهة نظر سلبية تجاه الصين، وهي النسبة الأعلى منذ أن بدأ المركز بطرح هذا السؤال في استطلاعاته عام 2005، وبزيادة نحو 20%، منذ دخول ترامب البيت الأبيض في يناير 2017.

لقد تمّ وضع الصين بشكل صريح في قلب المعركة الانتخابية، في وقتٍ يَشعر فيه الناخبون بالغضب والخوف على مَصادر دَخْلِهم، وبحلول نوفمبر الموعد المقرّر للاقتراع، قد يصبحون أكثر غضباً وفقراً.

ويقول مايكل جرين، الذي عمل مستشاراً للشؤون الآسيوية في فريق الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن، إن المخاوف بشأن سلوك الصين موجودة عبر مختلف ألوان الطيف السياسي الأمريكي، لكن لدى أعضاء فريق الأمن القومي لترامب، وجهة نظر صِفْرية للغاية للعلاقات مع الصين، ويركّزون بشكل خاص على منع بكين من الحصول على أيّ ميزة في أي وضع.

ويُشير جرين، إلى أن السياسة التي يمارسها الرئيس الصيني شي جين بينغ، “أكثر عدوانية” من أسلافه، وقد اصطدمت مع إدارة ترامب التي ترفع شعار “أمريكا أولاً”، ما زاد من حدّة المواجهة، ومنع وجود قدر من التعاون يُمكِّن من محاربة الوباء، فقَبْل تولي ترامب منصبَه، كان هناك ما يزيد على 20 خبيراً أمريكياً من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ونُظراء صينيون، يعملون على معالجة هذه القضايا في بكين، وعندما اندلعت أزمة كورونا، كان هناك 3 أو 4 خبراء فقط، وبلا شك فإن تراجع التعاون تتقاسم مسؤوليته حكومتا واشنطن وبكين.

منظمة الصحة العالمية في قلب الصراع الأمريكي الصيني

في منتصف الشهر الماضي، قرّر الرئيس ترامب وقف التمويل الأمريكي لمنظمة الصحة العالمية، علماً أن الولايات المتحدة أكبرُ مُساهِم في تمويل المنظمة، حيث تُقدّم 400 مليون دولار سنوياً، وبرّر ترامب ذلك بالإدارة السيئة للمنظمة، وإخفاء المعلومات عن انتشار فيروس كورونا المستجد، واتّهمها بالتواطؤ مع الصين في المراحل المبكّرة لانتشار كورونا، قائلاً إن “المنظمة أصبحت تتمحور حول الصين”، فيما كان ردّ بكين على ذلك بالتبرّع بـ 30 مليون دولار لدعم جهود المنظمة لمكافحة الوباء.

وبينما انتقد البعضُ إعلانَ ترامب باعتباره خطوةً جديدة على مسار اللعب بورقة المساعدات والتمويل الأمريكي، لمعاقبة المنظمات الدولية، حينما تبتعد عن الإيقاع الذي ترغب فيه السياسة الأمريكية، وهو ما سبق وحدث حينما أعلنت واشنطن الانسحابَ من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونيسكو”، وقطعت تمويلَها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، ولكنّ مراقبين آخرين اعتبروا أن ذلك التحليل لا يَنطبق على وضع منظمة الصحة العالمية، التي باتت تخضع بالفعل لنفوذ صيني مُتنامٍ.

ورأت كريستين لي، الخبيرة الأمريكية المتخصّصة في شؤون آسيا والمحيط الهادئ في مقال نشرته بمجلة بوليتيكو الأمريكية، أن نفوذ بكين على المنظمة لا يُمكن فهمه بشكل مستقلّ عن حملة أطول وأوسع بكثير، تَهدِف إلى انحراف الحوكمة العالمية نحو مزيدٍ من التوجّه غير الليبرالي، الذي يَخدم مصالح جهات استبدادية.

وفي تقرير صادر عن “مركز الأمن الأمريكي الجديد -Center for a New American Security” في مايو 2019، بحث الخبيران كريستين لي، وألكسندر سوليفان، نهجَ الصين تجاه سبعة أجهزة ومهامّ للأمم المتحدة، وأثارا مخاوف بشأن الجهود التي تقودها الصين لاستبعاد تايوان من منظمة الصحة العالمية، وخلصا إلى أن بكين تتّبع استراتيجيةً ممنهجة، تهدف إلى تعزيز مصالحها تحت غطاء المنظمات الدولية.

وتأسيساً على تلك الرؤية، يمكن القول إن الصين تَستخدم قوتها الاقتصادية والسياسية والمؤسسية بشكل متزايد، لتغيير النظام العالمي من الداخل.

وهنا يَثور تساؤلٌ حول حجم التغيير الذي سيطرأ على النظام الدولي بعد جائحة كورونا، وإلى أي مدى يمكننا اعتبار كورونا بمثابة حَجَر حَرّك المياه الراكدة منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، بعد سقوط الاتحاد السوفيتي.

لقد وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أزمة كورونا بأنها أكثر الأزمات صعوبة منذ الحرب العالمية الثانية، ولا شك أن الأخيرة كانت حدثاً فاصلاً في تاريخ النظام الدولي ومؤسساته، وفي الإطار نفسِه، رَجّح وزير الخارجية الأمريكي السابق والدبلوماسي المخضرم هنري كيسنجر، أن يؤدّي وباء كورونا إلى تغيير النظام العالمي للأبد، مشيراً إلى أن الاضطرابات السياسية والاقتصادية الناجمة عن الوباء ستستمرّ لأجيال.

وإذا صَحّت هذه التنبؤات، سيعني ذلك أننا نمرّ حالياً بمرحلةِ تغيّر سريعةٍ للغاية وربما تاريخية، وهو ما دفع ريتشارد فونتين، الرئيس التنفيذي لمركز الأمن الأمريكي الجديد للقول: “إننا نحتاج إلى ميثاق أطلسي لما بعد الوباء”، وهي مقاربة على غرار ميثاق الأطلسي الذي أصدره الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت، ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل، في 14 أغسطس 1941، والذي حدّد أهداف الحلفاء لعالم ما بعد الحرب العالمية الثانية.

سيناريوهات لمستقبل العلاقات الأمريكية الصينية

لا تزال هناك مناقشات عميقة لم تُحسم حول حجم طموحات الصين، وطبيعة المنافسة بينها وبين الولايات المتحدة، والعوامل التي ستشكل مسار العلاقات الثنائية، فعلى الرغم من وجود إجماع قوي في الولايات المتحدة على اتخاذ نهج أكثر صرامة تجاه الصين، لكن الإجماع ذاته لا يتوفر حول طبيعة المصالح الأمريكية التي قد تكون على المحك من تلك المنافسة، وأهداف استراتيجية الولايات المتحدة تجاه آسيا والصين، وكيفية تحديد أولويات معالجة التحديات التي يفرضها صعود الصين، وما إذا كانت واشنطن تُنسّق استجاباتها مع حلفائها وشركائها التقليديين.

ورغم ذلك، يمكن رسم سيناريوهين رئيسيين لمستقبل العلاقات الأمريكية-الصينية خلال المرحلة المقبلة:

حرب باردة جديدة

ويقوم هذا السيناريو على تزايد التوترات مدفوعةً بإداراتٍ قومية متشدّدة في كلٍّ من بكين وواشنطن، تنظر للعلاقات في سياق معادلة صِفْرية، وتدعمها رؤية لدى الرأي العام في البلدين، بأنّ تَمزّق العلاقات الثنائية أمرٌ لا مَفرّ منه بل إنه حتى مرغوب فيه، وتلاشي قدرة الوسطاء لاسيما الأوروبيين، على لعب دور لتخفيف حِدّة الصِّدام، خاصة في حال ما اصطفوا إلى جانب واشنطن عبر إجراءاتٍ مناهضة لبكين، كحظر التعامل مع شركة “هواوي – Huawei” الصينية لتطوير شبكات الجيل الخامس، خشيةَ تَمكّن الصين من النفاذ إلى بِنيتها التحتية الحيوية بهدف التجسّس.

وفي هذا السيناريو لن يكون لدى واشنطن قدرٌ كبير من التسامح مع المخاطر المتعلّقة بالصين، وستتشكّل مقاربةُ المسائل المتعلقة بالصين، من خلال عدسات الأمن القومي الكثيفة.

وفي ظِلّ مساعي الإدارة الأمريكية الحالية لمحاسبة الصين على الوباء، فإنّ مُقاضاة الصين للحصول على تعويضات، إحدى الخطوات المحتملة، على الرغم من الصعوبات القانونية التي تَعتري ذلك المسار، أو اللجوء إلى فرضِ رُسومٍ جمركية مرتفعة، لتكون بمثابة تعويض بحكم الأمر الواقع.

كما يُمكن للولايات المتحدة مواصلة دعم تايوان بطريقةٍ تُغضِب قادةَ الصين، التي تطالب بالسيادة على تلك الجزيرة المُتمتِّعة بالحُكم الذاتي، سواءً أكان دعماً عسكرياً عبر المزيد من مبيعات الأسلحة الأمريكية، أو دبلوماسياً عبر حشد اعتراف دولي بتايوان، يؤهّلها للانضمام إلى المنظمات الدولية.

علاقة متأرجحة بين الصعود والانحدار مع التعايش السلمي

يَفترض هذا السيناريو أن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين ستكون متفاوتةً للغاية في المستقبل، حيث تَستمرّ حالة العداء، ولكن مع مظاهرَ ومساعي للتعاون على الصعيد الاقتصادي، من منظور المصلحة القومية لكلّ جانب.

فالصين مترابطةٌ اقتصادياً بالولايات المتحدة والعديد من دول العالم، وللولايات المتحدة والمجتمع الدولي مصلحة حقيقية في نجاح الصين وتطوير مجتمعها واقتصادها، فواشنطن لن تكون أفضل حالاً مع عودة الصين الماوية الثورية، أو أن تصبح الصين ضعيفةً وغيرَ آمنة.

وفي العِقدين القادمين، مع اقتراب القوة الإجمالية للصين من الولايات المتحدة، سيكون على البلدين إيجادُ سُبلٍ لتشكيل نوعٍ جديدٍ من علاقة القُوى العظمى، يَقوم على المنافسة الاستراتيجية في ظِلّ التعايش السلمي.

وفي هذا الإطار، يرى جوزيف ناي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة هارفارد، أن أزمة كورونا أثارت تساؤلات حول كيفية تأطير الاستراتيجية الأمريكية تجاه الصين، فالاستراتيجية الراهنة غيرُ كافية، لأن ثورة المعلومات والعولمة تُغَيِّر السياساتِ العالمية، فحتى لو سادت الولايات المتحدة كقوةٍ عسكرية، فهي لا تكفي لحماية أمنها.

وبِغضّ النظر عن الانتكاسات التي مُنِيَتْ بها العولمة الاقتصادية عبر الحروب التجارية، تَستمرّ العولمة البيئية في الازدياد، إذ تُهدّد الأوبئة وتغيّرُ المناخ جميعَ الأمريكيين، وهي مشاكل لا يمكن إدارتها بشكل منفرد.

واعتبر ناي، أن على الجانبين الأمريكي والصيني تَخفيفَ حِدّة الحروب الدعائية، والاستعداد للتعاون بشكل أفضل، لاسيما وأنّ الموجات الجديدة من كورونا سَتُؤثّر على الدول الفقيرة الأقلّ قدرةً على التأقلم، لذا يجب على الولايات المتحدة والصين، لأسباب تتعلق بالمصلحة الذاتية والإنسانية، تقديمُ مساهماتٍ سخيةٍ لصندوق الاستجابة للتضامن من أجل مكافحة فيروس كورونا، الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية، فضلاً عن إيجاد شبكة غنية من الاتصالات بين العلماء والمهنيين الطبيين.

منظور جديد للأمن القومى الأمريكي

لقد كَشفت أزمةُ كورونا هشاشةَ سلاسل التوريد العالمية، خاصة بالنسبة للموادّ الأساسية مثل الأدوية والمُعدّات الطبية، والتي يؤدّي نقصُها إلى عواقب هائلة على الأمن القومي الأمريكي، وأبرزت مدى الهشاشة في المجالات التي لا تُعتبر من مسائل الأمن القومي التقليدية، ولكن لا يزال لها تأثير هائل على الأمن القومي، وأبرز مثال على ذلك هو الأدوية، حيث تُنتِج الصين 40% من المُكوّنات الصيدلانية الفعالة، وهي المكونات الرئيسية للعديد من الأدوية الشائعة، مثل المضادات الحيوية والمُسكّنات.

وتُسيطر الصين على إمدادات واسعة من الأقنعة ومُعدّات الحماية التي تحتاجها المستشفيات الأمريكية، وإذا طَوَّرت الصين لقاحاً أولاً، فسيكون بمثابة ورقةٍ قوية تُعزّز مكانتها العالمية، وتَمنَحُها نفوذاً على صحة مئات الملايين من الأمريكيين.

إن الدعوات لإعادة النظر في سلاسل التوريد، سيكون لها صدى هائل داخل الحزبين الجمهوري والديمقراطي، لأن هذا الوباء لَفَتَ الانتباه إلى الاعتماد الأمريكي الصارخ على الصين، فيما يتعلق بالأدوية والمُعدّات الطبية، ما يَتطلّب منظوراً جديداً للأمن القومي الأمريكي وأبعاده.

ومِن المُرجّح أن يتمّ دعمُ القدرات الأمريكية في هذا السياق، عبر زيادة الإنفاق الفيدرالي على البحث والتطوير إلى 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، لتتلقّى المنظمات والجهات البحثية مثل المعاهد الوطنية للصحة (NIH) هذا التمويل المتزايد، والذي سيتوافق مع المستويات التي وصلت إليها الولايات المتحدة في سبعينيات القرن الماضي.

تغييرات مرتقبة في مسار العولمة

لن تختفي العديد من المُحرّكات الرئيسية للعولمة، كالشَّحن والبيانات وتدفّقات رأس المال وفهم الميزة النسبية ووفرات الحجم، ولكن ثمة تغيرات ستطرأ على العولمة بفعل مزيج من التغييرات في المشاعر الشعبية وسياسة الحكومات وممارسات الشركات، وهو ما يُمكِن استعراضُه في ثلاث نقاط:

قد تصبح الاقتصاداتُ أقلَّ اعتماداً على الصين، فسلاسل التوريد الهشة ليست اتهاماً للعولمة في حَدّ ذاتها، ولكن المشكلة تَكمن في الطريقة التي أصبحت بها الشركات معتمدةً على مصادر توريد واحدة، ومن المُرجّح أن تُبادِرَ الشركات بمفردها أو بطلب من حكومات الدول التي تعمل فيها، لتنويع المُدخَلات الرئيسية، والانتقال إلى الإنتاج المحلي أو الإقليمي.

استمرار التكامل الاقتصادي، ولكنه سيستمرّ في التحوّل من المستوى العالمي إلى المستوى الإقليمي والثنائي، إذ لم تُسفِر المحادثاتُ التجارية العالمية المتعددة الأطراف عن أيّ شيء منذ جولة أوروغواي في عام 1993، وبدلاً من ذلك، أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقياتٍ تجاريةً منفصلة مع كوريا الجنوبية واليابان، وأنشأت الدولُ الأفريقية منطقةَ تجارةٍ حُرّة على مستوى القارة، حتى إن مبادرة الحزام والطريق في الصين تَخلِق روابطَ إقليميةً وثنائية، وليست عالمية.

من المُرجّح أن تَظلّ المناقشاتُ السياسية في الولايات المتحدة والعديدِ من الدول الغربية الأخرى، تُركّز على الخاسرين من العولمة، وسُبلِ حماية العُمّال من الأضرار الاقتصادية، لكنّ المشكلة أن العلاج المُفضَّل وهو الحمائية، يزيد الأمرَ سوءاً، إذ لا تزال حماية العمال دون تقويضِ الفوائد الاقتصادية للعولمة، مسألةً لم يَتمّ حَلُّها.

وأخيراً.. كانت العولمة على المحكّ عندما ضرب الوباءُ العالم، حيث انضمّت عوائقُ التجارة والهجرة، التي بدأت بالفعل في التزايد، إلى حَظْرِ السَّفر وإغلاق الحدود والقيود المفروضة على الصادرات الطبية، وانخفاض حجم التجارة.

ومع ذلك، لا يَتعيّن أن يُؤدِّي كورونا إلى فصل العالم عن بعضِه، فالأمر يَعتمد على ما إذا كان النظام العالمي سَيَتفتَّت أو يَتحلّى بالحِكمة وبقدرٍ أكبر من المرونة، وهو أمر يَتوقّف على الدروس التي يستخلصها قادةُ الدول حول العالم من تلك الأزمة.

قد يُمثّل وباء كورونا نقطةَ النهاية لحقبة ما بعد الحرب الباردة، ولكن سيكون من الحماقة أن نستبدل العولمة بنفس النوع من الانعزالية والحمائية، اللتين أفقرتا الأممَ من قبل.

ستكون طبيعة المرحلة التالية للعولمة، والترابط عبر الحدود بعد الوباء، السؤالَ الأكبر المطروح على طاولة المؤتمرات السياسية الدولية في السنوات القادمة.